摘要:森林火灾会破坏森林资源,积极开展林火扑救研究对于保护森林资源具有重要意义。林火行为研究一直是林火研究领域的重点。文中针对地下火、地表火和树冠火3种类型,从火行为和扑救技术2个方面进行综述。认为通过研究林火发生与蔓延机理,建立基于燃烧物理机制的火增长模型,是发展林火扑救技术的科学基础。林火行为未来研究的重点是,探究自然条件下的地下火蔓延机制,发展地下火探测技术;完善地表火和树冠火蔓延的物理模型,确定地表火向树冠火转换的临界条件;提升火行为预报能力和开发扑救装备,增强扑救能力。

关键词:林火行为,火蔓延,扑救技术,地下火,地表火,树冠火

作者:宗学政 田晓瑞

火作为森林生态系统中的影响因子,在一定程度上对森林演替起到促进作用,但高强度、大面积的林火会对森林生态系统造成巨大损失。全世界每年大约发生20余万次森林火灾,受灾面积达上千万hm2。1987—2017年我国年均发生森林火灾3953次,年均过火面积约18.6万hm2。引起森林火灾发生的原因可分为人为火和自然火2类,其中雷击火是自然火的主要形式。在全球气候变化背景下,世界各地雷暴发生频繁,是引发森林火灾的主要因素之一。我国东北大兴安岭地区和呼盟林区受雷击火影响严重。据黑龙江省统计,2008—2018年大兴安岭地区共发生雷击火296起,占黑龙江同时期雷击火发生总量的95%。夏季易引发地下火,对树种根部造成损害。因此,林火行为和林火扑救技术研究是当前林火研究的重要内容。本文拟根据国内外研究现状,针对地下火、地表火和树冠火3种常见类型林火,从林火行为和扑救技术2个方面综述近年来的研究成果,以期为我国的林火扑救工作提供参考。

1 林火行为研究进展

林火行为是指森林可燃物从点燃初期至熄灭的整个蔓延过程中表现出的各种变化,包括蔓延速度、火强度、火烈度和可燃物消耗量等特征信息。目前,对于林火行为的研究主要通过燃烧试验来探究林火发生机制,构建相关模型模拟蔓延过程。积极开展林火行为研究有助于认识和掌握林火发生和蔓延机制,为扑救工作提供科学依据。

1.1 地下火行为

地下火是指森林土壤中的腐殖质和泥炭层等有机物发生燃烧的现象。燃烧时不会产生明亮的火焰和排放烟气,燃烧时间长,蔓延速度慢,通常可在地下燃烧几天至数月,清理火场时不易被发现。泥炭是影响地下火分布的主要因素。全世界大约有80%的泥炭分布在北温带,15%~20%分布在热带和亚热带,而南温带泥炭分布极少。其中,北温带的加拿大和阿拉斯加地区,温带和亚热带的英国苏格兰、美国弗洛里达和北卡罗来纳州地区,热带的印度尼西亚和巴西,这些地区是地下火的高发区域。我国地下火主要发生在东北大兴安岭和小兴安岭地区以及新疆阿尔泰林区。受气候变化和人类活动的影响,泥炭层的地下水位降低,从而增大了泥炭火发生的频率和程度。地下火的发生会消耗土壤有机质,造成土壤理化性质缺失,并对森林植被根系和土壤中的生物造成损害;同时土壤中腐殖质和泥炭等燃烧会产生多种有害气体(如一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物、甲烷和羰基硫化物等),对大气造成污染。

由于地下火隐蔽性强,难以获取过火面积、燃烧时间等数据,直接进行地下火行为模拟研究困难。因此,有关地下火的研究主要集中在探究影响泥炭燃烧的因素和燃烧概率模型方面。Frandsen等通过研究泥炭与地下火发生之间的关系,确定了泥炭密度、水分含量和无机物含量是泥炭维持燃烧的主要因素,并构建泥炭阴燃蔓延概率模型。Grishin等通过不同组分的泥炭燃烧试验,确定了泥炭密度、含水率和灰分含量对最低引燃温度和泥炭火蔓延速率的影响。Garlough等研究不同含水率、无机物和密度对美国杰克松针叶腐殖质阴燃的影响,确定了不同类型腐殖质层的阴燃条件,构建了松针腐殖质的阴燃模型。此外,研究泥炭的热解机制也有助于揭示泥炭阴燃规律。Usup等利用量热器和热差分析法进行实验室分析,确定了泥炭的阴燃温度,阐明了加里曼丹泥炭火灾区域泥炭火蔓延的性质和阴燃过程。赵伟涛等运用荧光分析技术测定中国长白山地区泥炭的元素组成,并使用热重—差热分析技术研究热解机制,建立了泥炭热解动力学模型。者香等研究了泥炭粒径对阴燃速率的影响,在粒径<2mm条件下泥炭阴燃速率与粒径大小呈正比;在粒径>3mm条件下泥炭阴燃速率与粒径大小呈反比。当泥炭含水率大于100.02%时,泥炭无法进行自维持燃烧。

1.2 地表火行为

地表火是指森林地表可燃物(如灌木、草本、枯枝落叶等)发生燃烧的现象,约占所有森林火灾发生次数的94%。地表火燃烧高度较树冠层低,有烟柱产生,蔓延速度受可燃物、地形及气候的影响大,通常根据其蔓延速度可分为稳进地表火(蔓延速度小于4km/h)和急进地表火(蔓延速度介于4~8km/h)。稳进地表火蔓延速度慢,燃烧充分,对地表可燃物和树木基部损害严重;急进地表火蔓延速度快,燃烧不充分,过火区域呈花脸状。地表火会消耗地表可燃物,对乔木树种的基部造成损害;同时释放污染性气体和颗粒污染物(PM2.5、PM10等),造成空气污染。在一定条件下,地表火会向地下火和树冠火转换。

地表火蔓延模型可分成经验模型、半经验和半物理模型、物理模型和多相数值模型。经验模型是以大量实验数据为基础,利用统计分析方法构建。Noble等在麦克阿瑟火险表的基础上利用方程组描述火险,提出了一种描述预测火蔓延模型的简单方法。基于能量守恒原理的半经验和半物理模型,主要有Rothermel模型和王正非林火蔓延模型。其中Rothermel模型是应用最广泛的半经验模型,其假定可燃物和地形在空间尺度上连续,以此计算火线的蔓延过程;王正非基于大小兴安岭和四川地区多次野外燃烧数据,将可燃物、地形、风速等参数化,建立了火行为蔓延公式。物理模型的建立是基于燃烧机制认识,适用范围广,有助于深入了解地表火蔓延过程。美国学者将燃烧的热分解和热传导过程与燃烧热气流及梯度风的运动机理相结合,构建了FIRETECF模型,用于描述气体和火行为变化。Morvan等研究了松针的燃烧蔓延规律,构建了FIRESTAR模型,用于火蔓延的物理机制及气体流动与固体可燃物颗粒之间的作用。Mell等基于流体动力学开发了火—大气耦合物理模型,主要用于预测火从林地蔓延至城郊区域的情况,可以模拟热传递、氧化、热降解等燃烧过程。多相数值模型综合考虑地表火蔓延中物理化学过程,计算量大、求解困难,预测效果不理想,常用于理论分析。地表火的发生受环境条件影响较大,基于历史和试验数据构建的经验方程只适用于特定条件下,无法应用于多情景下的地表火蔓延模拟。半经验和半物理模型缺少具体热量传递机制,多通过试验数据拓展模型应用范围,易受环境条件限制。利用物理模型分析各项热传递机制,考虑了多种情景下地表火热传导过程,是目前常用的地表火蔓延模型。

1.3 树冠火行为

树冠火是指乔木冠层(1.5m以上)可燃物发生燃烧的现象。一般由地表火沿可燃物梯蔓延至树冠层形成,受林分密度和可燃物垂直分布的影响较大,多发生于林分郁闭度较大的针叶林。燃烧温度可达900℃,火强度大、蔓延速度快,产生强大对流柱,易产生飞火和火旋风等极端火行为,对林冠层损害大。

地表火向树冠火转换的临界条件及树冠火蔓延机制是研究重点。Wagner通过对针叶林的火烧试验,认为地表火焰高度是引起树冠火的关键因素,当火焰高度超过树冠可燃物层高度时,可引发树冠火。Rothermel结合可燃物类型、地形、气候等条件,构建了树冠火蔓延模型,可描述蔓延速度、燃烧释放能量、火焰长度等。国际森林研究协会于1997—2000年在国际树冠火模拟实验(ICFME)期间进行了10次高强度树冠火实验,利用Rothermel模型进行火行为预测,并利用实验数据进行验证和改进。Call等以短叶松林为研究对象,将地表可燃物和空中可燃物的负荷量与可燃物含水率和直径大小结合起来,通过计算单位面积可燃物的消耗预估树冠火的蔓延速度,建立了树冠火强度增长经验模型。但该模型不适用于大型可燃物的长期燃烧。Cruz等开发了树冠火初始蔓延(CFIS)系统,用于预测树冠火发生、蔓延速度。Tachajapong等通过模拟由地表可燃物至空中可燃物的火转换过程,探究了地表和空中可燃物之间不同垂直距离与风速对树冠火发生的影响。Alexander等利用火强度、火焰长度和灼烧高度等试验数据,构建了树冠火模型,确定了冠层可燃物特性是影响树冠火行为的关键因素。美国BehavePlus火蔓延预测系统,可以预测地表火和树冠火的蔓延速率、火强度、火场大小等信息,也可用于计划烧除、火场调查和可燃物危险性评估等方面,是应用比较广泛的火行为预测系统。

国内有关树冠火的研究多集中在理论方面。吴清松等根据森林有机物含量和可燃物含水率构建树冠火蔓延模型,通过数值分析,提出可燃物含水率是制约火蔓延速度和火焰高度的主要因素。翁韬在单树直圆柱热辐射几何模型基础之上,构建了多树热辐射几何模型。程万洲等根据火场位置、树冠火蔓延速度等设定火场,利用火灾动力学模拟软件分析了树冠火对输油站的影响。贾敬蕊等开展单株龙柏树冠火对邻近建筑物影响试验,构建了分层圆柱火焰模型,用于预测树冠火辐射热流最大值与高度和距离之间的变化趋势,确定安全距离。我国有关树冠火的研究主要通过试验燃烧建立经验方程,缺少基于可燃物特性的定量化研究,且室内模拟无法与自然条件相结合,在一定尺度范围内缺乏对树冠火蔓延机制的研究。

2 林火扑救技术

林火扑救技术主要包括发展火行为预测模型、构建和完善林火扑救指挥系统、改进扑救器具和扑火人员培训等内容。

2.1 地下火扑救技术

地下火发生后会沿水平蔓延或深入地下燃烧,难以通过地面监测和遥感确定蔓延的方向和边界,隐蔽性强、危害严重、扑救难度大。因此,精准探测地下火发生的位置和边界是地下火扑救的关键。在探测过程中要做到定位和定向:确定火点位置、火场面积、火蔓延方向及速度、可燃物深度。森林红外余火火源巡检仪具有体积小、扫描视野广、探测准确等特点,是目前常用的地下火源探测设备。此外,国外还将具有GPS功能的热辐射传感器安装在森林地下小动物体内,依靠小动物对热的敏感性来探测地下火发生的位置。

地下火扑救多采用间接措施——开设隔离带、切断蔓延途径。在火场周边利用手持工具(锄头、耙子)等将未燃可燃物分开,并在安全地区开挖并建深达矿质层的隔离带。当有拖拉机等大型设备使用时,可沿火场周边开设宽5m、深度大于或等于地下火燃烧的最大深度的隔离带。当确定地下火发生点后,风水灭火机是目前常用的地下火扑救装备,可用于熄灭20~30cm深的火源。此外,在对地下火发生位置使用阻燃剂灭火时,所需的有效剂量都将超过规定的用量,且以水渗透的方法需要消耗大量水资源,在实际工作中不太实用。因此,可以通过建立永久或临时蓄水池,配合风水灭火机、铁锨等手持工具清理地下火。

2.2 地表火和树冠火扑救技术

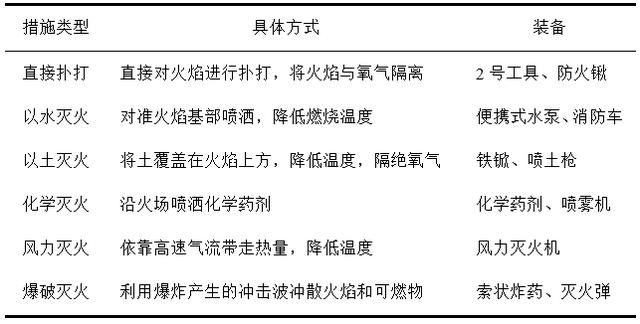

地表火蔓延初期火强度低,及早遏制其蔓延可有效降低森林火灾造成的损失。因此,初始控制对于地表火扑救至关重要。综合考虑火场环境和扑救资源是提高初始攻击成功率的基础。根据火场面积及火强度等信息制定扑救战术(跟进、追赶、合围等)、确定扑打位置、布置扑救小组(指挥员和扑救人员比例通常为1:5)及采用适当措施(表1)进行扑打。我国目前根据初期火场面积大小采用相应战术:当燃烧面积小于10 hm2时采用合围扑打的措施,将扑救人员分别布置在火场两翼及火头位置,在控制火头的同时注意侧翼火的蔓延,进而缩小火场范围;当燃烧面积大于10 hm2时采用分割法将火场分成多个区域并同时扑打。美国在初始攻击时常根据火情大小适当派遣初始扑救队伍携带消防车、水泵等设备,采用串联(前后递进)和并联(并行运作)方式以水灭火,同时进行人工火场清理。

表1 中低强度地表火扑救措施

注:2号工具为黑龙江地区利用汽车轮胎内侧制作的扫把状器具,取名为2号工具。

树冠火一般由地表火引起,燃烧高度高、蔓延速度快、火强度大。因此,预防地表火发展为树冠火是重点。主要扑救措施包括开设隔离带及陆空协同灭火。隔离带是控制树冠火蔓延的重要手段。基于对火行为的预测,选择合理的位置利用手持工具(铁耙等)、推土机等或者洒水或喷洒泡沫开设依托线,然后利用迎面火对树冠火进行围控。若火蔓延速度为8 km/h时,通常建造30m宽的隔离带需要2小时,则应至少距离火头16 km处建造,隔离带宽度通常为燃烧树高的1.5倍。在火场下坡建造时需开设“V形”沟槽,防止可燃物滚落越过隔离带。在山谷处建造时应将位置选在火场对面山坡下部,防止可燃物滚落。隔离带的开设要充分利用河流、道路及裸地等天然屏障,减少扑火作业对环境的破坏。

陆空协同灭火是扑救高强度地表火和树冠火的主要措施。空中灭火主要利用飞机载水(或化学药剂)灭火,采用递进式或“井”型战术手段,把火控制在洒水(灭火剂)带内,有效减缓火蔓延速度和降低火强度。地面灭火利用消防车、推土机等大型设备采用移动式沿火线跟进扑救。在水源充足时,可以采用并联方式连接水泵,提高输出功率和灭火速度,缩短灭火时间。当存在满足增雨的云条件时,可以利用高压炮弹发射冰核或飞机喷洒制冷剂进行人工降雨灭火。

3 研究展望

基于物理机制探究可燃物燃烧特性、不同环境条件下火蔓延过程及不同类型林火之间相互转化是当前林火行为研究的重点。对于地下火、地表火和树冠火的研究发展趋势可以概括为以下几个方面:

1)目前地下火的研究多集中于探究泥炭燃烧机制,通过建立泥炭特性与燃烧机制之间的物理方程,模拟泥炭燃烧蔓延过程。但试验材料一般采用工业泥炭,其可燃性与野外泥炭存在差异,无法准确模拟自然条件下林火行为变化。因此,开展自然条件下地下火蔓延和发生机制试验将是地下火研究的重点。

2)景观尺度上的林火蔓延模拟技术是林火行为领域的研究重点,基于燃烧物理机制的火增长模型可以比较准确地预测一般情况下的林火发生与发展过程。一些成熟的林火蔓延模型,如美国的Farsite、加拿大的Prometheus和澳大利亚的Phoenix等适用范围广,已成为林火管理和林火扑救的重要工具。当前,我国尚无自主研发的成熟林火蔓延模型,在今后的林火研究中,应根据国际上成熟的模型构建出适合我国森林可燃物、天气和地形条件的火蔓延空间模型。

3)林内可燃物梯是树冠火发生的前提,冠层可燃物是树冠火蔓延的物质基础,对冠层可燃物燃烧特性的定量化研究和地表火向树冠火转化的临界条件将是今后树冠火研究的重点。

林火行为预报技术是开展科学扑救的基础。只有基于量化的火行为预测才能制定出科学的扑救战术,合理调派扑救资源,提高扑救工作效率,避免扑火安全事故。我国目前还没有成熟的林火行为预报技术,虽然在林火扑救上初步实现了由传统的地面手持工具灭火到地空协同灭火技术的转变,扑救装备也不断丰富,但缺乏基于量化林火行为的扑救指挥决策系统,在林火扑救实践中仍以经验为主,这是制约我国林火扑救效率的主要因素,有待于进一步研究和开发。

来源:中国林业科学研究院林业科技信息研究所《世界林业研究》2019年第6期

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论