国土绿化,久久为功。近年来,我县坚持绿色发展理念,把“生态立县”作为全县经济社会发展的主战略之一,大力实施国土绿化工程,将一座座荒山打造成林海,把一个个废旧矿山改造成良田……一个个精彩的植树造林故事不断上演。

荒山“蝶变”花果山

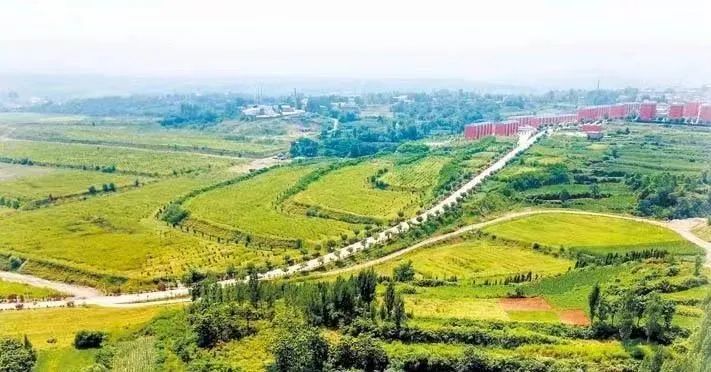

阳春三月,在石井镇荒坡古渡口登高远眺,洛阳华洋生态科技园泼绿成海,湖心岛上漫山遍野的连翘花灿若金色云霞,在阳光的照耀下熠熠生辉,给群山涂上了亮丽的色调。

“一二”“一二”山上传来响亮的劳动号子,工人们抬着一棵雪松艰难移步,他们要将苗木抬到码头栽植。山路狭窄陡峭,机器进不来,只能靠人力。“整整20年了,从陆地到水上,从大面积植树到精细化美化,我们植树的脚步从未停止过。”负责人冯华介绍。

2003年,为响应“保护母亲河行动,再造秀美山川”的号召,华洋海事中心派出冯华等代表进驻新安县拴马村黄河岸边植树造林,并在此打造华洋生态科技园。彼时的生态园杳无人烟,无水无电无路,90%的地质是黄矸石、鹅卵石层、白土和粘土。“在林业专家看来,在这样的地质植树造林,简直比登天还难。”冯华坦言。

“来就是创造奇迹的,怎会轻易放弃!”没有住处,修缮废弃的窑洞,一住就是8年;没有井水,就利用废弃煤窑井水作为饮用水源;土地瘠薄,就挑土上山;雨水不均,就人工灌溉……20年来,通过适地适种、换土种植、循环发展等方式,“华洋人”持续开展绿化和美化,累计种植120余种40多万株苗木,籽播造林20余吨,荒山造林成活率超过90%。

如今的生态园四季常绿,花果满园,已经成为融红色基因、绿色发展和黄河文化于一体的爱国主义教育示范基地和母亲河畔的生态休闲农庄。

乱石坡变成“碳汇林”

每隔一段时间都要到石寺坡林区转转看看是郁山林场场长李伟巍的工作常态。“看着这里的树木就像自己的孩子,一年一个样儿,心情特别舒畅。”李伟巍笑着说。

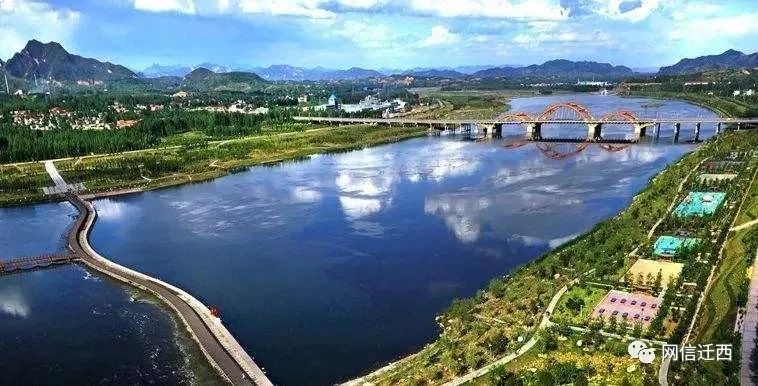

然而几年前,提到这里的情况,李伟巍的心情可没有这么好。石寺坡林区位于石寺镇与正村镇交界处,北面是悬崖,挨近黄河小浪底库区,营林面积2.1万亩。作为国有郁山林场的一部分,长期以来,多石少土、荒芜贫瘠,属难啃的“造林困难地”。

2018年三家排放企业来到这里植树造林,乱石坡开始“蝶变”。当年春天,我县率先在全省实施了首个由排放企业出资筹建的碳汇林项目。超3000万元的造林费用,由本地三家大型排放企业“买单”, 按照常绿与彩叶树混种的模式高标准建设。这些涉及电解铝、水泥、氧化铝生产及铝加工等的企业,“跨界”造林,由“排碳大户”变为“低碳先锋”。

如今,几家企业累计投资1800万元,完成造林1600亩。栽植的龙柏、侧柏、雪松等都是“吸碳高手”,初步估算年释氧量600吨以上,每年可抵消二氧化碳排放500吨以上。另外,该工程还具有调节水量、固土保肥等作用,生态效益显著。

老矿区填出“金土地”

走进北冶镇马行沟社区矿区植被恢复治理现场,曾经千疮百孔的山体已被片片新绿覆盖,一排排整齐的侧柏和雪桃,依山就势,生机盎然。

一大块平整的田地里,农户正忙着翻耕,为红薯移栽做准备。红薯田旁边是连片的花椒树,嫩绿的新枝迎风舒展。“今年800亩花椒将进入盛果期,这都得益于矿山修复复耕,让‘灰土地’变成了‘金土地’。”该社区党支部书记张炎峰笑着说。

十多年前,马行沟村出现山体滑坡现象,而且旁边还是洛阳香江万基铝业有限公司的采矿区,遇到暴雨等极端天气,村民夜不能寐。10年前,该村在责任企业、国土、扶贫等部门的支持下,在村里与镇区过渡地带建设搬迁惠民小区,配套暖气、文化大院、休闲广场、游乐园、健身设施等,450户2000多人陆续搬入新居,过上了与城里人一样的生活。

建设社区的同时,废旧矿山植被恢复、产业转型同时推进。目前,马行沟矿区连片治理近2000亩。昔日的矿区上种上了花椒、中药材、红薯等,废矿坑如今已变身“绿色宝库”。

记者:刘瑞

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论