坚守荒山28年,组织植树96万多株,他年复一年、日复一日,伴着苍翠迷人的松柏,踏遍了陵区的山山岭岭,护卫着郁郁葱葱的松柏,见证了曾经的“石头山” 如今被绿荫覆盖。他就是全国绿化奖章获得者和全国绿化劳动模范——十三陵新华社造林站站长文改名。

扎根大山,造林绿化

义务植树运动开展40年来,1亿余人次北京市民,共种下了2.1亿株树。种树几乎成为了一种传统文化,这传统来自传承,是一代又一代人的无私付出。

上世纪80年代初,全市所有区县和系统都成立了绿化委员会,形成“条块结合、以块为主”的义务植树组织领导体系。半月形的京郊浅山,被划分为一个个植树责任区,按职工人数分配给各单位。厂矿企业要兼顾生产和种树,职工自带干粮,分期分批常驻植树区。

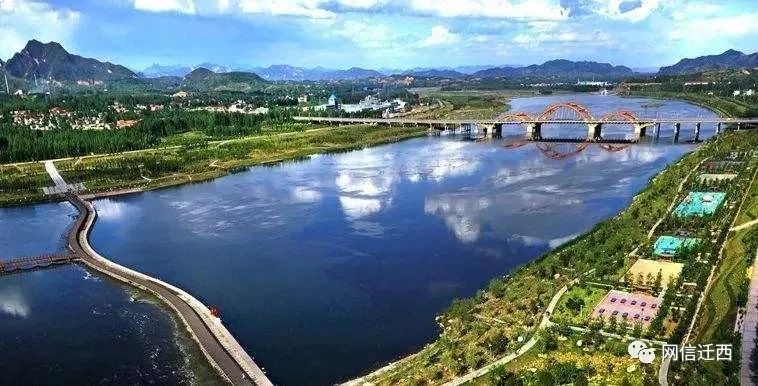

昌平区位于北京的上风位置,这里生态环境的改善对于全市的意义不言而喻。别看如今的昌平被称为“北京的后花园”,森林覆盖率达到48%,林木绿化率达到67%,但在过去,这里却是荒滩遍布,山体裸露,西北风一来,沙尘弥漫。

十三陵新华社造林站位于北京市昌平区附近的军都山,如今即将退休的文改名在这里度过了人生的黄金岁月,屋里灰茨茨的水泥墙上贴着各个时期意义重大的照片——有和爱人的合影,年纪正好,风华正茂;也有在人民大会堂与习总书记一起的大合影,奖章与荣誉记录了他为造林绿化事业所做出的贡献。常年的风吹日晒使他黝黑的面颊上布满皱纹,身材瘦削,看起来要比实际年龄苍老一些。

1993年初,从部队转业后经过工作调整,20多岁的文改名带着妻子和年仅5岁的孩子来到新华社十三陵造林站,成为了一名护林员。文改名负责的区域位于燕山山脉定陵分区,是一片总面积达4200多亩的山地。那时候,这片区域的森林覆盖率只有40%左右,蜿蜒十几里的大峪沟周边4000余亩山地,山腰以下是种上没几年的小树,山腰以上乱石杂草遍布,山脚下有几间石头垒的房子,“山顶上都是秃的”。

从此,文改名拖家带口地在大山里扎下根来。孩子太小不可能自己去城里上学,只能在旁边村子里的村办学校念书,妻子也帮着造林站打扫卫生、做饭。那时村子里还没有煤改电,取暖都要靠烧煤球,刚到这里的文改名就经历了一次煤气中毒。但这些都没能令他打退堂鼓,他只是想,当过兵的人就要懂得服从,组织让他来种树、管树,他就要把每棵树都种好,把每棵树看好。

十三陵造林站负责新华社全社职工的公民植树义务,按照规定每年要植树17500棵,还有林区养护、安全防火等任务。但十三陵山区雨水少,乱石又多,种树难度大。按照文改名的说法,能否种树就看老天是否下雨,而且雨下不透还不行。到了大雨天,别人往家里跑,文改名和造林站的同事却冒着雨往山上跑。小苗用人背,大苗雇用村民的骡马往山上驮。“主要是耐旱的侧柏,因为别的树种都不容易存活。”这片山地海拔两百多米高,山石遍布,可供树木生长的土层实在是太少了。

“我们那会儿早上5点就要出门,干到下午4点多回去休整,再从5点干到晚上7点,每趟背上几棵树苗,算下来一人一天最多也就能运50棵。”

十三陵山区的特点一是雨水少,二是以乱石为主,土壤条件差。只有到了雨季,土壤被雨水冲刷之后,才适合栽种树木。在这里种树十几年后,几乎所有能种树的地方都种上了树。每次下过雨,文改名便和造林站的同事每人背着一大捆树苗,脚下踩着碎石烂泥上山,趁着雨后湿润的地面挖土刨坑。

从风沙危害严重,缺林少树的南口地区,到土壤贫瘠的千亩荒滩,几千万株幼苗被栽下,昌平的山区逐渐换了面貌。

一树一库,科学养护

日复一日、年复一年的植树、养护、防火、防盗、防虫害,打通防火道。文改名从刚转业时跟着老同志干,到现在独挡一面成为了站长,已经锻炼成了一个多面手,什么季节植什么树、干什么活,一环扣一环井井有条,招工、管理、外联,各项工作从来没有耽误过。最初只有三、四位同事,以及每年3月底到9月初季节性招工,进行造林站的养护工作。现在,十几人的造林站已经将这里种满了树。

28年来,他一直在做的,就是让这片荒山披上绿衣。克服重重困难,看着如今一片林海,文改名发自肺腑地感到欣慰,被岁月刻上沟壑的脸上是满满的兴致,缺钱少物、技术薄弱、环境恶劣的过往,现在也都成了回忆。

山岭披上了绿色,植树造林的成果突出显著,从2017年开始林场逐步进入到养护阶段。山上立地条件差,树木从种植到养护,都会遇到各种困难,文改名苦心钻研植树技术,提高树苗的成活率。以前,用土堆围成的拦水墙,费时费力,一旦大雨到来,就会被冲垮,起不到拦水、蓄水的作用。文改名经过长期试验,因地制宜,用石头砌成石堰,防止水土流失,使每棵小树苗都有了自己的“小水库”。十三陵地区绿化指挥部对这种做法给予了高度评价,并组织十余个单位到造林站参观学习,首都绿化委员会领导考察后,交口称赞,将它命名为“一树一库”,并向全市推广。

工作中,他善于总结经验。这里的土壤干旱,主要绿化树种就是侧柏。以往植树都是从育林站买的容器苗种,这种树苗比较小,雨季种下到了冬季也只有一尺多高,山上的野兔经常当作青草把树尖都啃掉了,第二年长起来就要慢很多,成活率一般在90%左右。文改名发现这个问题后,就加大了植树难度,把容器苗换成了3—5年的大树苗,虽然背着这样的树苗上500米的山非常吃力,但是成活率提高到了98%。

种树十几年,这里有了上百万的树木。当这里被选为“间伐”的试点单位之后,护林员们都非常不理解,种下的每一棵树,每天的相处,和它们已经产生了感情,如今却要砍掉。种了这么多年树,不就是为了越种越多吗?后来,通过间伐的方式,每棵树保持两三米的距离之后,阳光照射充足,都长得越来越高。现在,文改名负责的十三陵林场区域林木数量大概维持在有90万棵树。

科学种树在这里看到了结果,间伐的方式被逐渐推广开来。

作为一名共产党员,文改名全心全意地履行好绿化荒山的职责,无私奉献,无怨无悔。在他和造林站同事们的辛勤呵护下,96万株树木已经铺满十三陵蔓延的山峦,而他的工作,也得到了组织的认可。他多次被评为中直机关绿化美化积极分子,三次被评为昌平区绿化美化积极分子,2007年获得了“全国绿化奖章”,2016年更是获得了“全国绿化劳动模范”荣誉称号。墙上的老照片和一张张奖状,定格了他的荣誉,也见证了他的耕耘。相框里那个有着乌黑头发的青壮年如今已头发稀疏花白,他用28年的时光种出了座座青山,片片绿荫。

随着十三陵的四季更替,看着黄栌一次次变黄,红枫一片片飘落,山上小树苗已长成郁郁葱葱的参天大树,在骄阳下,在风雨中,不住地摇曳它们健硕的臂膀,守卫着首都北京。文改名站在林海之中,感觉身边的每一株树木都显得那样可爱,而他洒下的汗水则仿佛已经化作源源不断的养分滋润着96万株绿色之光。

来源:首都园林绿化,由咱昌平的事儿编辑整理,转载请注明出处

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论