“终始灞浐、出入泾渭。沣镐涝潏,纡馀委蛇,经营乎其内。荡荡乎八川,分流相背而异态。东西南北,驰骛往来。”——这是司马相如著名的文赋《上林赋》中的文句。其中所描述的正是中国历史上著名的皇家园林上林苑。

上林苑始建于秦始皇时期,史书上记载,秦朝在统一六国建立大一统的王朝秦之后,为了显示新朝的新气象,秦始皇下诏将天下的富商豪强迁徙到原来秦国的中心地带,并在此大兴土木。

史籍上记载:“徙天下富豪于咸阳十二万户。诸庙及章台、上林皆在渭南”,上林苑以及其他建筑与著名的阿房宫一起构成了秦代的皇家宫殿群。这是历史上关于上林苑最早的记载。

不过秦二世而亡,由于古代的生产力较为低下,建筑建造速度亦缓慢,此时的上林苑尚未建造完毕,且由于战乱遭到了一定的破坏。

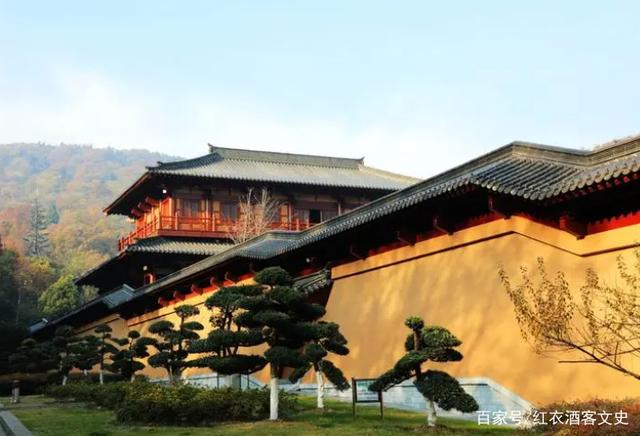

上林苑真正的辉煌是在汉武帝时期,汉武帝在秦代的上林苑的基础上修建了汉代的上林苑,其也是今人所熟知的上林苑。

汉代园林兼具多种功能,从经济生产、军事训练、狩猎娱乐到日常起居、观赏游乐,它在满足实用性的基础上,也以直观的形式再现了当时社会的审美精神与审美追求,是一种感性与理性相统一的文化形态。

汉代的上林苑始建于汉武帝刘彻建元三年,由历史事实我们知道,在汉武帝即位初期,其并未掌握汉帝国真正的权力,这在电视剧《汉武大帝》中也有所体现。

剧中描述了年轻的汉武帝在即位初期被架空,且暂时无解决之道,其只好装作喜好游山玩水,斥巨资修建了上林苑,在上林苑中偷偷训练自己的亲兵,这些汉武帝秘密训练的兵士发展为后来的羽林军,这段剧情基本符合历史事实,也照应了前文所述的汉代园林所具有的多种功能。

古代园林文化早在上古时期就开始萌芽了,经过代代的发展,在大一统的秦汉时期到达了它的第一个高峰。由于秦二世而亡,本文主要讨论的是汉代的园林文化。

在讨论之前,我们首先需要明晰一个概念,即园林文化的本质是所处时代的整体审美文化,因为园林设计与建造的主体是人,园林建造风格是随着时代审美文化的变迁而嬗变的,这也就引出了本文所讨论的主题——汉代园林审美文化嬗变论。

一、中国园林文化的发展及其与审美文化的联系

1、中国园林文化的发展

“园”在《说文解字》中的解释为“所以树果木也”,而“囿”在其中的解释为“禽兽曰囿”,《说文解字》中对“圃”的解释为“种菜曰圃”,由以上的记载我们可以了解到,园林在上古时期的价值并不在于其观赏性,而在于其实质的用处——解决人们的穿衣吃饭问题。

人们将一定的土地圈起来,在其中种植一些瓜果蔬菜,来满足自己对于食物的需求,后来人们又在这片地域中圈养一定的家禽与野兽,满足人们日常生活中对于食物和皮毛的需求,这时的园林类似于今天的农园,主要是为了解决穿衣与吃饭问题的,其实用性远胜于其观赏性。

后来随着社会的发展,生产力逐渐提高,较高地位的统治者已经解决了吃饭穿衣的问题,这时人内心的天性已经超过了生存给予人的压力,这些人开始追求美的享受,以观赏为主要目的的园林出现了,其典型的代表是“台”。

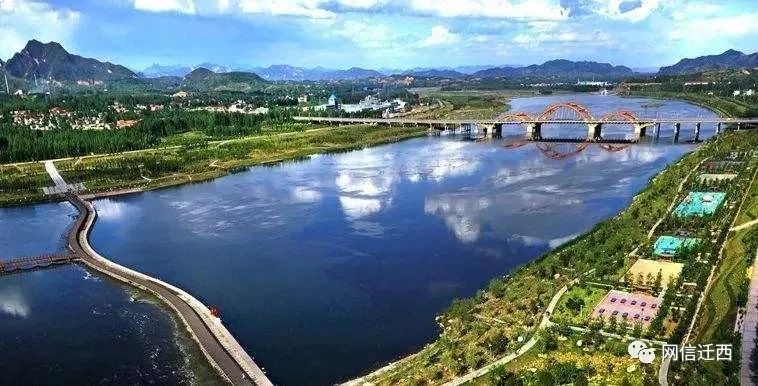

“台,观四方而高者也”——这是典籍中对于“台”的描述,历史上对于“台”的记载最早的为商纣王时期的“沙丘苑台”,其位于古漳河流域的今邢台市,其中有著名的“酒池肉林”。

后来在春秋战国时期,修建“台”的风气在各诸侯国蔓延,其中比较著名的有位于鲁国的泉台与观鱼台;位于齐国的大台与长台等;位于宋国的仪台;位于晋国的九层台;位于楚国的章华台;位于吴国的姑苏台等。后两者在历史中最为著名。

这时的社会生产力虽较上古时代有所提升,但实质上还是处于一种较低的水平,故此时的“台”的修建还是以国家为主体,个人是没有能力修建台的。正因如此,这时的“台”的功能也是主要服务于国家的,例如祭祀先祖神灵 ,进行皇家狩猎活动等。

历史发展到秦汉时期,此时的中华大地上第一次出现了大一统的王朝,社会生产力与国家凝聚力也达到了一种新的高度。自然而然的,园林的发展也进入到了一个新的历史时期。这个时期出现了真正意义上的国家园林,上林苑就是其中的代表。

汉代之后,园林文化虽有发展,但并未实质于超脱前代。

2、审美文化与园林发展的联系

讨论审美文化与园林发展之间的联系,我们首先要清楚什么是审美文化。相关资料中对于审美文化的解释是:审美文化是指“一切体现了人类审美理想、审美观念、审美趣味,从而具有审美性质,可供人们审美观照,情感体验和审美感悟,并可使人们从中得到一种审美愉快的文化”。

由以上的描述我们知道,审美文化的关键是在于人,其是由人自身所主导的。这就与前文对于园林文化的描述不谋而合,园林文化与审美文化的本质都在于人,进而分析,人的性格好恶与什么有关?

答案显而易见,是关联于其所处环境的,进而发散地说,是与其所处时代有关,这也就引出了下文讨论的主题——汉代园林审美文化的变迁。

二、从“体象天地”到“有若自然”再到“清旷乐志”的汉代园林审美文化

根据前文的论述,园林的建造与这时期人的性格有关,而人的性格又进一步决定于其所处的大时代背景,故一个时代园林的建造是与这个时代整体的经济、政治、军事发展密切相关的。

1、“体像天地”——西汉时期的园林审美文化

西汉时期是我国历史上一段辉煌的历史时期,相较于后世的东汉,笔者更愿意将其与短暂却惊艳的秦朝相连结,这时的统治者第一次拥有了完整的中华大地,拥有了前人所不可比拟的权力,其作为人的天性更加肆无忌惮地释放而出。

其中最具代表性的是千古一帝汉武帝所执政期间,在汉武帝执政早期,汉朝经过文景两朝的积累,整体国力已经达到了一种巅峰。这时的国家达到了一种“民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财”的状态。

与此同时,这时期西域的开发和在大漠南北所进行的军事行动的胜利也让统治阶级的自信达到了顶峰。在这样的背景下,汉武帝不断修缮上林苑,最终达到了一种“游观侈靡,穷妙极丽”的程度,这时期的汉国力昌盛,给人一种“体像天地”的感受。

2、“有若自然”——东汉早期的园林风格

东西两汉被王莽所创立的新朝所分割,东汉与西汉虽同为刘姓所统,国号均为汉,其实质已大不相同,国家的性格也已经改变。

东汉前中期,贵族与地方豪强开始崭露头角。他们在物质条件获得了一定的满足之后,也开始追求美的享受,这时期的私人园林得到了长足的发展。这些园林的建造主体由贵族和地方富商豪强构成,从礼法制度上看,这些人所建造的私人园林有违礼仪制度,属于僭越。

但自古以来中国人都有一种“衣锦还乡”的情节,故他们即使冒着违反礼仪制度的风险,也要建造私人园林。这其中以“跋扈将军”梁冀最为著名,后世记载其“多拓林苑,禁同王家”。

这时的园林风格因为为私家园林的缘故,更加仿造自然,给人一种“有若自然”的感受。

3、“清旷乐志”——东汉末期的园林风格

东汉与西汉相比,外戚干政与宦官持政的现象较为严重。在汉和帝之后,东汉迎来了“桓灵二帝”,国家的大权落在了外戚与宦官的手中,社会的发展受到了严重的制约,而与此同时,这时期的儒家文化的强势地位较前代势微,道家文化又在文人士人心中占据了一席之地。

这时候的士人或因官场的黑暗而弃官归隐,或因屡次求官而不得愤愤隐秘,一种隐逸的风气在士人群体中蔓延开来,他们不再那么关心国家的命运,转而将视角转向了自身,崇尚“及时行乐”,这其中以著名的张衡为代表。

他们推崇“人生易灭,优游偃仰,可以自娱。欲卜居清旷,以乐其志”,形成了“清旷乐志”的士人园林文化。

总结

秦汉时期作为中国历史上第一个大一统的历史时期,其园林风格极具代表性。而园林审美文化与其所处时代的时代文化相照应,故由西汉到东汉再到东汉末年,形成了不同的园林审美文化。

参考资料

《汉代园林审美文化嬗变论》

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论