记者 林福龙 通讯员 庄国明 文/图

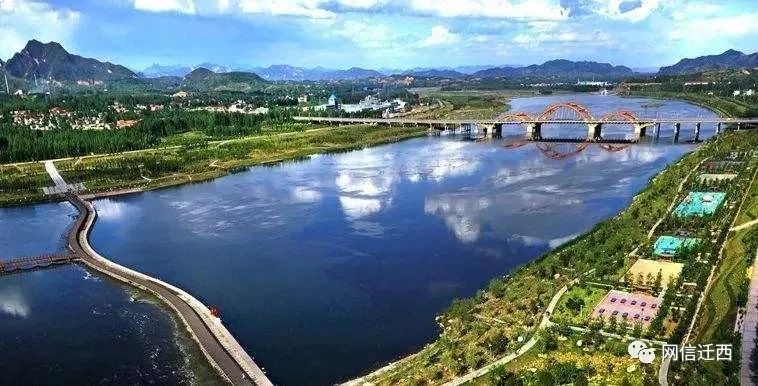

以生态连绵带建设为抓手,按照“山为骨、水为脉,林田湖草为肌体”的一体化思路和自然修复为主、工程修复为辅原则逐步铺开、连点成线、连线成面打造全域生命共同体……记者近日从市城管局获悉,截至目前,晋江下游南安生态整治、百崎湖启动区等11个生态连绵带项目基本完工,西湖桃花岛、山线绿道二期工程建成开放。

西湖公园桃花岛已建成开放

委员提案

挖掘历史文化特色

打造山海交融新景

“在提升城市道路彩化花化、科学合理制定公园服务半径;打造中心城区、重要节点生态绿带网等提升空间。”2021年市两会上,致公党泉州市委员会提交一份关于城市园林景观建设的提案。

提案建议将城市景观系统规划作为城市绿地建设的龙头,强化城市绿地系统规划的科学性、系统性、专业性,制定《泉州市城市绿化养护管理考核标准》;对绕城高速沿线及城市高速出入口进行景观提升、绿化彩化建设、裸房整治及相关修复工程;依托自然山木脉络,用绿道串起山、水、林、田、湖、草等资源,建设全市一盘棋的生态连绵带。

充分挖掘我市海丝起点和宗教博物馆的历史文化特色,结合地域风俗习惯、名人名胜、风土人情等具有代表性的元素加以提炼,运用不同的景观形式表现出来;加强对乡土植物、灌木如龙眼树、三角梅的应用种植,充分将园林植物的季节变化和我市滨海景观相结合,打造山海交融的城市特色景观。

部门行动

古城“双修”焕发活力

融文于园林 景观有特色

按照“古城要更有古早味”的思路,市城管局积极行动,采取微更新、微改造,通过“绣花针”式,修旧如旧,统筹实施项目64个。金鱼巷微改造完工即成“网红”,东亚文化之窗成为四国文化交流平台,小山丛竹复建彰显泉州历史文化窗口,府文庙夜景提升通过央视春晚片花呈现,“小西埕”项目打造闽南特色文艺聚焦地,中山路保护提升再现有烟火气的文化街区、西街综合整治活化千年古街,德济门遗址及天后宫遗产区域外的中山南路、万寿路、天后路的建筑物立面景观整治提升古城“颜值”。

在中心城区对临漳门、德济门、圣墓、真武庙等史迹点实施环境整治及绿化提升。组织实施“小山丛竹”史迹恢复重建、威远楼广场环境整治提升、西湖公园桃花岛等工程,打造精品文化园林。“水线”即晋江下游生态整治工程一期,项目突出生态,注重注入文化元素。“四朵花瓣”即泉州市公共文化中心,科技与规划馆、工人文化宫、大剧院和图书馆将科学、文化、艺术、知识有机融合。

另一方面,采用“拆、清、整、绿”的办法,“点、线、面”加快推进高铁高速和城乡重要通道沿线环境综合整治,全力重塑1000米可视范围内景观廊道。

精心打造“一路一树一景”特色景观,力争每条主要道路都有层次分明的绿化种植和色彩季相。在建的4885亩泉州植物园,将建设成以科研和植物引种驯化为根本,兼备科普教育、旅游休闲、健身养生等多种功能的区域性综合植物园。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论