“早上监测到莲园土壤湿度低于标准值的15%,下午我们立刻协调了养护车来灌溉。”2021年12月30日下午,在南通市首个“智慧园林”莲园西侧,绿化工人正驾驶养护车为绿植浇水。大部分市民在游览莲园时,只知道它是市区首个文化主题小游园,而在看不到的地方却隐藏着满满的“黑科技”,这是崇川区打造的南通市首个“智慧园林管理平台”,为绿化养护带来了便利。

为解决绿化管理的不足,推进绿地养护管理进入科学的良性循环轨道,崇川区市政和绿化管理局利用物联网、互联网、大数据等新兴信息技术,率先在南通地区开发建设“三位一体”的“智慧园林管理平台”,加快推进城区绿地养护管理科学化、智慧化、精细化,为园林绿化养护工作安装“最强大脑”。这一平台不仅实现了园林绿化的智慧管理、智慧养护,还有助于开展便民智慧服务。记者了解到,除莲园外,目前主城区另一个“智慧园林”铺港河河道公园也正在建设中。

“以往我们在巡查时发现问题,要填写纸质工单,让绿化养护单位来领取工单。一来一往最起码耗费一天时间。对方完成派单后,还要填写回执。”打开“智慧园林管理平台”APP,崇川区城市工程建设管理中心网格员戴鑫在工单管理一栏中填写工单“莲园部分色块绿化需要切边”。在发布的同时,绿化养护公司便能在系统中接到这一派单,仅用了半个多小时便派出养护工人到现场作业。

记者了解到,崇川区“智慧园林管理平台”从9月份开始搭建,11月完成一期工程。在搭建平台时,崇川区市政和绿化管理局全面梳理业务需求,明确了各个工作节点的岗责权限、工作时限等具体工作要求,并构建行业数据标准体系、建立园林绿化基础数据库。目前,通过平台进行智慧养护的绿化面积约800多公顷,可实现对32台车辆、81名养护人员进行统一的指挥调度。

平台实现对管护作业的全过程监管与管护责任的追踪溯源。通过信息化手段对园林绿化的日常管养巡查、人员和养护设备定位、考核评分、督查整改等方面实施标准化管理。同时,通过智慧化平台的大数据统计预警分析,总结现场管理出现的各类问题,及时进行现场校正,确保将误差、损耗、浪费降至最低。通过软件与硬件相互补充的数据管控,做到从管养现场到云端平台的全过程留痕、统计、追溯。

这个平台还可以实现“平时状态”和“应急状态”这两种情形的快速切换。在前段时间的极寒天气里,平台迅速建立了“苗木防寒”这一专项任务,及时调动人力和物力完成任务。

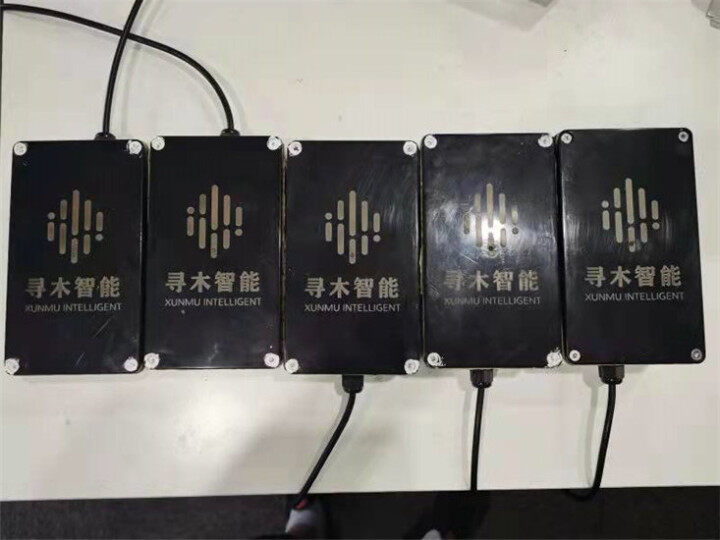

莲园位于文峰街道学士府小区北侧,是廉洁文化主题小游园,占地4万平方米。走进大门,红色的落羽杉、乌桕,黄色的银杏、栾树,绿色的香樟、常青植物,满目美景令人目不暇接。尚未走进莲园南门,一个高高竖立在门口的太阳能视频监控球机映入眼帘,崇川区城市工程建设管理中心科员秦天介绍,监控与“智慧园林管理平台”的中枢神经——“智慧园林数据指挥大屏”相连,可实时在线查看莲园的情况。在莲园靠近校西路一侧的一处灌木丛,外表看来平平无奇,内里却“深藏玄机”——土壤传感仪就埋在地下一米处,当土壤湿度低于标准值时便会在系统内“报警”,养护单位便可及时做出处理。在小小的莲园内,共有3个视频监控球机、5个土壤传感仪,并配有智能烟感系统。这些在各区域的物联网设备可实时传感信息,为科学养护、精准决策、有的放矢提供了数据支撑。

如果说这些“天上挂”的、“地里埋”的设备与市民“逛花园”没有太多的直接联系,那么,行走在莲园中,您一定要留意小径两侧树木身上悬挂的“身份证”。只要扫扫这些云树牌上的二维码,即可进入“云赏崇川”小程序,植物科普知识、植物相关诗词歌赋一键直达。这是智慧园林平台优化科普渠道、以“互联网+”的方式拉近与市民距离的创新,目的是让广大南通市民能更好地欣赏绿化、维护绿化。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论