黄河源头鄂陵湖日出

保护区里悠闲游荡的野驴

黄河源头美丽的扎陵湖

青海省久治县通过植树绿化保护水源地

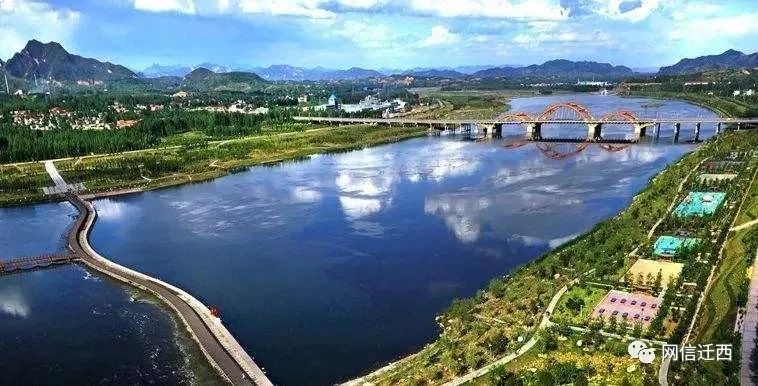

黄河青海省尖扎段美景

四川省若尔盖湿地充沛的水源有效补给黄河

三江源国家公园管理局工作人员介绍情况 图片均由记者 张铁梁拍摄

党的十八大以来,党中央站在中华民族永续发展的高度,着眼于生态文明建设全局,把生态文明建设摆在更加突出的位置。青海、四川两省更加坚定地以生态保护优先理念协调推进经济社会发展,从建章立制、水源保护、国土绿化到转变发展方式、调整发展结构,一系列“生态大动作”接连推出。

对黄河源头而言,维护良好生态的重要性不言而喻。像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境。如今,两省人民牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,持之以恒地保护生态环境,推进绿色发展,黄河上游重现生态壮美。

1 母亲河的慷慨馈赠

黄河像慈爱的母亲,用丰富的水资源,博大的胸怀,哺育着沿河人民,孕育出灿烂的文明。

沿着黄河,行走在青藏高原,目之所及,是连绵的雪山,广阔无垠的草原和不时闪现的野生动物。当地人说,这一切都是黄河母亲的馈赠。

青海是国家重要生态安全屏障。青海省果洛州玛多县有黄河第一县之称,境内的鄂陵湖和扎陵湖,像两颗碧绿的松耳石镶嵌在青藏高原上。由玛多县人民政府于1988年9月修建的一座华夏之魂河源牛头碑伫立在措日尕泽山顶峰上,成为一道独特的风景线。

黄河养育了玛多各族人民,也成就了黄河上游独特的地域文化。相传,这里是格萨尔策马称王的圣地,也是松赞干布迎娶文成公主的地方,现在玛多县域依旧保留着迎亲台。

四川省若尔盖县唐克镇原来是纯牧区乡镇。由于黄河在这里拐了一个弯,留下丰富的旅游资源,当地牧民现在吃上了“旅游饭”,2018年,唐克镇景区收入6000万元,农牧民人均收入13681.69元。

高原文化旅游发展与脱贫攻坚工程紧密结合创造的历史机遇,正不断释放出生态美、百姓富的巨大能量。

坐落在黄河畔的青海省尖扎县昂拉乡德吉村是一个易地搬迁安置点,居民均由生存条件恶劣、基础设施严重滞后的周边高山深沟地区搬迁而来。

依托黄河水利风景、气候等优势,德吉村积极创新探索扶贫易地搬迁新路子,挖掘民俗文化、射箭文化、黄河文化和农耕文化等元素,培育了以乡村旅游为龙头,特色农业、文化和光伏等一二三产业深度融合的“多业共生、多轮驱动”扶贫产业格局。

数据显示,截至目前,青海省已累计投入17.4亿元,实施了3015个村庄和游牧民定居点的环境整治,占全省总数的67%,27个县实现全覆盖。

如今,越来越多的高原美丽乡村尝到了重视生态环境带来的甜头,越来越多的群众坚守着保护生态是第一责任的信念。

2 生态保护卓有成效

曾几何时,人类的过度索取和活动,给黄河生态造成了严重的伤害。

上世纪末,素有“千湖之县”美誉的玛多县,大规模养殖、采挖沙金等人类活动与气候变化活动交织,致使草原退化,2000余个湖泊干涸,扎陵湖和鄂陵湖的联通河段也一度断流,全县三分之一的人口长期缺水,牧民整整10年“守着源头没水喝”。

黄河上游重要的水源涵养地四川省若尔盖草原,也因为气候变暖、水位下降、过度放牧和草原鼠害等原因,草原逐步沙化、湖泊干涸和湿地生态破坏严重,出现“一遇大风,黄沙漫天”的景象。

严重的生态问题敲响了警钟。国家先后在黄河源区投入7亿多元用于生态治理,三江源国家公园黄河源园区启动重点保护黄河源头湖泊、湿地生态景观工作,投入大量人力资金,在海拔4000多米的高原实施人工种草、黑土滩治理、草原鼠害防治等生态工程,来维育高寒草甸、草原生态系统健康和维护生物多样性。2005年起,青海省三江源地区取消考核GDP,不断加大生态保护的考核权重,全省坚持整体设计、系统谋划生态文明建设和生态保护工作,让良好的生态环境在永续利用中实现可持续发展。

2005年至今,黄河源区101万亩退化草场上种活了人工草,在2.94万亩遗留矿区内覆土植草。经过不懈努力,黄河源头湖泊数量由原来的4077个增加到5849个,鄂陵湖、扎陵湖湖泊面积与2017年平均相比分别增大42.73平方公里和9.65平方公里,玛多县“千湖之县”美誉再度名副其实。

“2018年以来,黄河源区高覆盖度草地面积明显增加,中低覆盖度草地明显减少,平均产草量187公斤/亩。”三江源国家公园管理局有关负责人说,生态改善带来最直观的效果是,黄河野生动物种群明显增多,尤其是藏野驴、藏原羚等动物数量明显增加。

随着黄河源头生态治理加快推进,黄河沿线的青海省尖扎县,将生态保护与经济发展相结合、与脱贫攻坚相结合,以每年不低于2000公顷的造林进度,在黄河上游筑起一道绿色“长城”。

为了使国土绿化取得扎扎实实的成效,尖扎县委、县政府主要领导任总林长,把任务落实到各乡镇、各单位、各部门,做到每个片区苗木有人管、有人抓、有人植、有人浇,尖扎县漫山丰腴的绿色,彰显了生态文明的成果。

顺流而下,在四川若尔盖大草原上,牧民西拉甲尔参家800亩的草场,牛的养殖数量由原来的300多头减少到100多头。他说,退牧还草,严格控制载畜量,对治理草原沙化和湿地保护起到了非常重要的作用。

为防止草原持续沙化,从2007年开始,若尔盖县按照适地适树适种源的原则,进行阻风固沙、恢复植被的综合治理。自2016年启动湿地生态效益补偿以来,累计投入9000万元,通过以一次性补助还湿、季节性限牧还湿、禁止性退牧还湿、草畜平衡试点等方式,探索湿地生态系统最佳的治理模式。

3 筑牢生态保护屏障

“青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力也在生态”。作为黄河源头、干流省份,青海在黄河流域生态保护和高质量发展中担负着源头责任和干流责任。

习近平总书记就青海生态保护工作先后多次作出重要批示,特别是在2016年8月视察青海时,提出了“扎扎实实推进生态环境保护”的重大要求。

青海省全面贯彻落实习近平总书记的重要批示指示精神,全面贯彻党中央、国务院重大决策部署,全面实施生态文明制度体系建设,筑牢国家生态安全屏障。

为实现人与自然和谐共生,三江源国家公园黄河源园区按照“一户一岗”原则,设立3042个生态管护公益岗位,全面建立五级河湖长体系,构建起“天空地”一体化生态网络监测体系,保护黄河源头。

素有“天下黄河贵德清”美誉的贵德县,以保护黄河流域生态资源为重点,通过实施国土绿化提速三年行动,全面推进河长制、湖长制,探索实行林长制,全县河湖森林资源得到有效保护,森林覆盖率达到14.3%,城镇森林覆盖率达到26%。

因“天神的后花园”年保玉则而闻名天下的久治县,境内河流、湖泊众多,游客纷至沓来。但因游人激增,草场被践踏,当地牧民过度放牧,违规建设摊点建筑物,年保玉则生态保护亮起红灯。为恢复生态,以年保玉则旅游开发为经济抓手的久治县,从2018年4月10日起全面禁游,从解决生态管理、生态修复、生态补偿、生态利用等关键问题入手,依托三江源二期、退牧还草、草原奖励补助机制等国家项目建设,采取有效措施和方略,筑牢生态红线,年保玉则重现往日壮美。

近些年,在生态保护工作中,青海省统筹山水林田湖草系统治理,实施天然林保护、退牧还草、湖泊和湿地保护等生态工程,实施三江源生态保护一期、二期工程,累计下达投资135.4亿元,“绿水青山就是金山银山”“确保一江清水向东流”理念,全面体现在青海各项改革和制度建设中。

若尔盖湿地是世界上最大的高寒泥炭沼泽湿地。黄河流经这里后,雨季径流量增加29%,枯水季径流量增加45%,以若尔盖湿地为代表的川西北湿地是黄河主要水源涵养地之一。

川西北生态系统的健康,关乎全流域,湿地面积、治沙进展等,关系到下游的生产生活用水调配问题。

“这片草场为禁牧区,要随时查看确保无牛羊进入。”冬日,四川省阿坝州若尔盖县唐克镇嘎尔玛村村民加样依西正在草场巡护。他是一名湿地管护员,平日里负责村集体草场和湿地管护、生态政策讲解等工作。他说,过度放牧引起的沙化,威胁的不只是草场,还有不远处的黄河。

针对黄河在四川流域内的干支流问题,四川省采取“治沙还湿”“种草还湿”“灭鼠还湿”“填沟还湿”“湿地生态效益补助试点”“湿地生态资源管护”等方式保护湿地生态系统。2017年开始,先后实施河长制、湖长制,并在全国率先把重要天然湿地、水库、渠道、塘坝等补充纳入河(湖)长制工作范畴,特别是设置黄河省级双河长,在黄河及支流的黑河、白河沿岸的乡镇聘请生态联络员,实现四川境内黄河干支流、湿地、湖泊管护力量全覆盖。

4 绿色产业惠民富民

黄河上游地区如何走出一条符合本地实际、富有地域特色的黄河流域生态保护和高质量发展道路?

近年来,青海省坚持绿色高质量发展的底色,打造以绿色能源、绿色产业、绿色消费、绿色农牧业为架构的绿色发展方式,来促进黄河流域的高质量发展。

作为全国首个承担双国家公园体制试点的省份,青海省开创性地启动与国家林草局共建国家公园示范省,以打造国家公园体制试点的“青海模式”为抓手,以生态优先、绿色发展为导向,推动青海黄河流域高质量发展,循环工业增加值占比达到60%,旅游人次和收入连续保持20%以上的增幅。着力打造全国重要的新型能源产业基地、打响“生态青海、绿色农牧”农畜产品品牌、塑造大美青海城镇化建设的亮丽名片、着力构建“八大绿色产业技术体系”。

在保护中发展,在发展中保护。青海省扎实推动绿色惠民,引导生态功能区的群众因地制宜发展生态旅游、生态畜牧业、林业经济等绿色富民产业,大力实施产业扶贫、光伏扶贫、生态扶贫、旅游扶贫项目,当地老百姓端上了“生态碗”,吃上了“绿色饭”。

同时,青海省全面探索建立生态管护公益岗位制度,设置草原、森林、湿地生态管护公益岗位12.6万个,农牧民群众在生态保护、绿色发展中得到了更多实惠,全省贫困发生率从2012年的26.4%下降到2018年底的2.5%,广大牧民过上稳定幸福美满的城镇化生活。

青海坚持以绿色循环发展为方向,延伸产业链,提高附加值,加快发展循环经济,积极探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路。

绿水青山就是金山银山。若尔盖县依靠优越的地理位置和黄河带来的丰富旅游资源,投入资金近2亿元,打造黄河沿线景区,完善相关软硬件设施,发展起了旅游业。

生态旅游日益兴盛,带动了当地经济的发展,越来越多的年轻人逐渐干起了导游、酒店及餐饮服务等工作,开设牧家乐、帐篷宾馆等,实现了从传统的放牧业向第三产业转型。

若尔盖在旅游开发中坚持开发与保护并举,将旅游业开发与城镇建设、新农村建设有机结合起来,保护好黄河生态环境的同时打好旅游这张牌,正从传统的畜牧业大县向旅游大县转型。2019年,截止到9月,全县共接待游客逾190万人次,实现旅游总收入近15亿元。(记者 顾丽娟 杜雪琴)

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论