“现代月季”之所以历久不衰,风行世界,其中既有西方现代化的动力,又有东方古典的文明,共同交汇出光辉。色香不相让,一起出红尘。

中国月季到欧洲之前,莎士比亚就曾经说过:“花花世界唯月季最美。”那究竟为什么西方的月季还要借重东方品种呢?

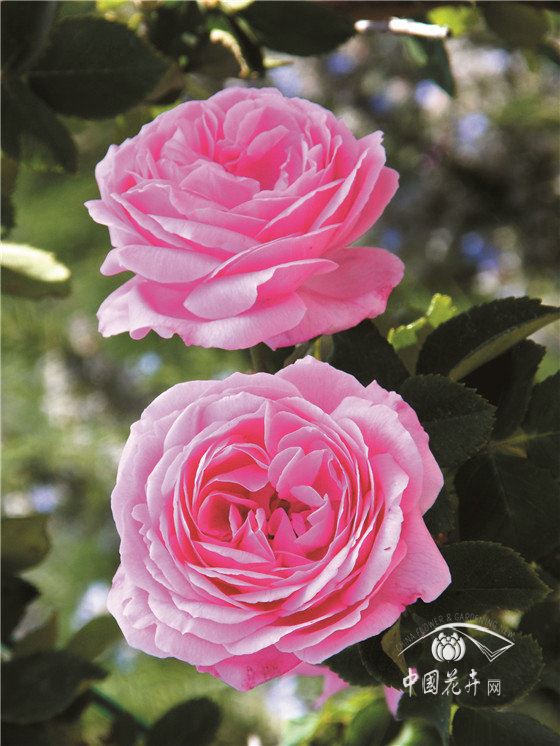

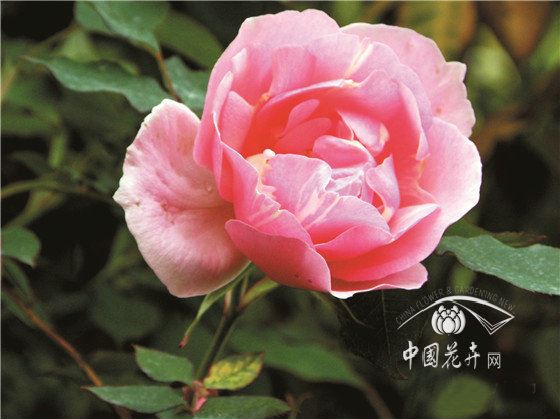

话说在十八世纪中叶,欧洲月季主要是法国蔷薇、千叶蔷薇、白蔷薇的后代,后来引进了大马士革和麝香蔷薇(图一)———这几种来源包含了所有欧洲的主流系列。这些月季以令人陶醉的香味而受宠闻名。

但是,它们的颜色范围局限于粉红色、紫色和白色之间的色谱。另外,不整齐对称的花形和粗放的生长势、一年一季花等,都具有局限性。这些月季就是因为香而普遍受欧洲达官贵人的喜爱,受到尊崇。直到贵族们发现东方的“蔷薇”除了丰富的花色、矮小整齐的树形、亮丽的叶子、带有茶味之香,而且居然能季季开花!

1751年,瑞典植物学家奥斯贝克(Osbeck)从广州把中国的月季‘月月粉’带到欧洲,给了他的老师———林奈(Linné)一个大大的惊喜。

林奈一直认为红朱槿(Hibiscusrosa-sinensis)就是来自中国的月季。但奥斯贝克发现的Rosa chinensis,让欧洲见识了真正的“中国月季”。

1792年,帕森斯(Parsons)率先在英国商业化引进中国‘月月粉’,并以自己的名字命名(Parsons'Pink China),中国月季才逐渐被西方世界所认知。他们看重的是中国月季重复开花的能力和矮小紧密的株形,因此很快就传到临近诸国,并且随其殖民权势的扩张而成为世界上最受欢迎的月季。

中国月季因此风行世界。十九世纪初,掀起了波澜壮阔的“月季革命”,直接引发了现代月季的杂交风潮。例如在1828年,诺易瑟特(Noisette)和波旁(Bourbor)(图二)杂交系列所带动的四季花种系(Hybrid Perpetual),奠定了现代月季育种的基础。

1930年,英国遗传学家贺史特(Hurst)博士将现代花园月季的遗传学追溯到了中国的4个月季品种———它们被誉为影响现代月季的“中国四大老种”。要想知道这4个月季品种的影响何其深远,可以用海恩斯(Haynes)之月季史的一句话总结:“它们完全改变了月季的世界”。

虽然这4个来自东方的品种轰轰烈烈地改变了月季世界的族谱,但这些月季在中国花卉史上,根本排不上前五名,远远落后于梅花、牡丹、菊花、兰花和芍药。

追本溯源,若非西方“植物猎人”的眼光独特,加上科学家和育种家锲而不舍专业的用心,这4种月季的光芒很可能仍然藏在唐山汉水之间,而未被世界知晓。

1992年,英国著名月季专业作者菲利普斯(Phillips)和里克(Rix)来到中国,对西南地区进行了为期9天的蔷薇考察,并写了一本书。

他们企图寻找东方古老月季和中国四大“种马”中被疑已经绝迹的粉红香水月季和黄香水月季。他们更加好奇的是,中国还有些什么未被发现的品种,以及最新研发的品种。

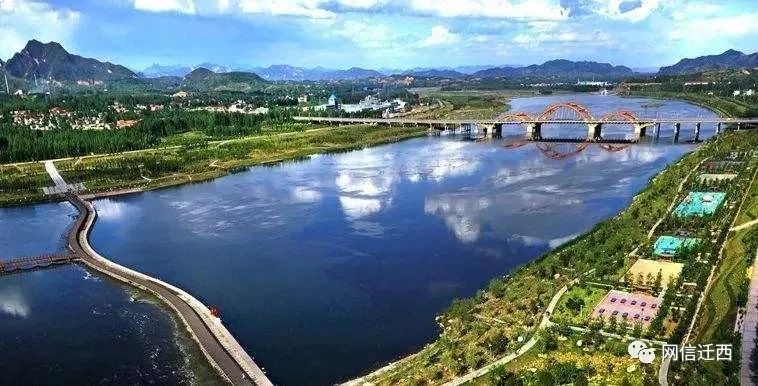

但是,他们首先发现的是‘和平’月季,以及几种西方最流行和常见的野生蔷薇种,如‘木香’、‘粉团’、‘峨嵋’、‘硕苞’、‘缫丝’、‘悬钩子’等。唯在丽江见到大花‘丽江粉’(图三)时才大为惊艳,而不致让他们一无所获。

今天,中国每年大约要生产1.4亿株裸根月季,但几乎全部栽培品种都是从西方引进的流行品种。中国育种者培育的“中国月季”凤毛麟角。

那些逃过文革、硕果仅存的古代品种,如‘蓝田璧’、‘白玉堂’、‘斗雪红’、‘软香红’、‘四面镜’、‘佛见笑’、‘宝相’、‘荼蘼’等吉光片羽,也零零落落散布于大江南北。以致于一些西方人疑惑,中国怎么会是月季的故乡?同时也有不少中国人感到惊讶,月季原来不是舶来品?

在奥斯贝克将重复开花的‘月月粉’带到英国之前,1733年,荷兰专家也曾将中国月季(ChineescheEglantiere)带回欧洲,但此后50多年来,欧洲的月季界仍然毫无变化。直到19世纪初,‘诺易瑟特’、‘波旁’和‘波特兰’等中西杂交种陆续出现,才令月季世界变得江山多娇。

这批来自亚洲的月季新贵,通过其令人兴奋的遗传基因,确确实实开创了一片无与伦比的未来。通过中西品种碰撞交融的火花,既美丽又具有广泛适应性的现代月季诞生了。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论